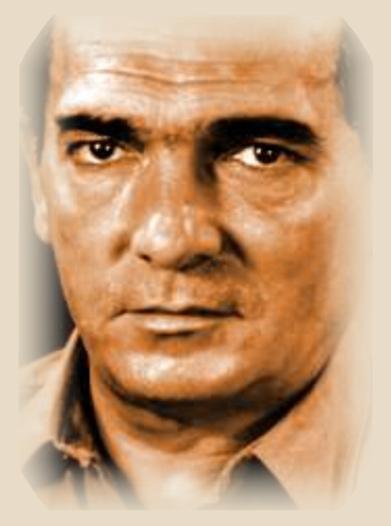

XES? LORENZO VARELA V?QUEZ

EL ILUSIONISTA

Publicado en Romance, n? 14, 15 de agosto, 1940, p. 5.

En el Norte los limoneros no reflejan esa luz p?ida que, a veces, brota

en los limoneros del Sur, como de un espejo empa?do de sol postrero que

a? nos recuerda su misterio radiante, su temblorosa presencia,

encendida en vivos cristales por el mediod?. Este limonero pensativo de

los Pedralbe, en el brumoso norte, nos hac? so?r con el blancor de las

nevadas; y su h?edo verdor, su obscuro follaje, la fr? corteza de su

tallo, la sombr? y extra? quietud de sus ramas heladas, tr?n a

nuestros ojos la imagen del invierno, aun cuando el fruto anunciase la

llegada ardiente del est?. Esta ilusi? es tan viva, tan real, que

nuestra misma piel nos revela all?la secreta presencia de una estaci?

extra?, ya ida, anunci?donos que el alma de otras horas est?en la

memoria de estas que vivimos. En los m? helados inviernos del sur hay

una maceta de ger?eos, quemada por la ausencia del sol que, a

instantes, parece encendida, parece arder con un incendio espectral que

abrasa los ojos con m? fuego que durante las siestas de agosto cuando

la brisa, breve y repentina, nos lame la piel con sus llamas.

Auria, sentada en el vallado de piedra a?ja que rodeaba el huerto,

situado detr? del caser? como un sitio prohibido, como un lugar

rec?dito, interior, hecho para el delirio, propicio al pecado y al

ensue?, al abandono, pensativa y lun?ica, cog? los limones cercanos,

verdes y fr?s apenas ajados por el roc? y las serenas, los frotaba

contra el pecho como si tuvieran polvo, los mord? ensimismada y los

dejaba caer en la yerba h?eda, interrumpiendo el revuelo de los

grillos. Las estrellas lat?n contra el cielo negro y bajo. Sobre los

prados y los casta?res, que desde el caser? de Pedralbe se extend?n

hasta el Soto del Pinar, por un valle que de d? mostraba sus amapolas

soleadas, m? altas que la hierba delgada que les daba amparo, la luna

formaba extra?s figuras y, cuando hab? plenilunio

, los grillos desataban su locura haciendo vibrar el campo.

No es extra?, pues, el loco ensimismamiento de Auria. Adentro del

caser?, en la amplia cocina, ard?n los primeros pinos secos del a? y

los dos candiles dejaban ver los yugos casi labrados que su padre hac?

admirar a todos los habitantes del contorno cuando pasaban por el camino

de herradura hacia las ferias de Villa de la Condesa. El abuelo doraba

el torrezno sobre un copo de brasas, formado pacientemente, y en su taza

de madera, pr?ima ya al color violeta, quedaba s?o un mostillo agrio

como se?l de vino. La t? Carmen le? esta noche en voz alta, como

siempre, a pesar de que nadie la escuchaba, la Historia Sagrada, por la

parte donde David, con una honda como la de los pastores, vence al

gigante Goliat. El final de esa situaci? ser? el de siempre que la

solterona contaba, o?, o le? un milagro de Nuestro Se?r; llorar?

recogiendo las l?rimas con la punta de la pa?leta de lana negra,

pronunciando unas humildes palabras de alabanza a Dios, vagamente

referidas al crecimiento de las semillas y a la riqueza de la cosecha.

En este momento, el abuelo y el padre, hombres que hab?n corrido mundo,

pues hab?n hecho las guerras de Cuba y Marruecos, respectivamente, se

miraban haciendo un gesto de resignaci?, no se sab? por qu? aunque

ten? trazas de compasi? y de iron?. El mismo gesto ten? lugar cuando

el p?roco se quedaba a cenar y se contaban las desgracias ocurridas a

las almas pecadoras. Al despedirse dec? siempre, inclin?dose para

recoger su cayado:

-En fin, con tal de que Dios no nos abandone...

A lo que respond? el padre o el abuelo, mir?dose entre s? de aquella

manera inexplicable:

-Don Juli?, tome otra taza de vino. Es del vi?do del Otero.

Generalmente el p?roco vaciaba la taza "por no desairarles". Otras

veces produc? un chasquido con la lengua, que seguramente indicaba

hartura, acariciaba las mejilas de la muchacha, y se iba arrebuj?dose

en la ancha bufanda, mientras el viento le hinchaba el h?ito y hac?

del cura una campana que dejaba ver los calzoncillos largos de bayeta

amarilla, que usaba para protegerse del reuma. La impresi? m? fuerte

que recib? Auria en tales casos, era la que le produc? el viento, al

entrar en oleadas por la puerta, hasta que uno de los hombres la cerraba

con un golpe r?ido, que hac? m? agudo el lamento de los goznes.

Pero despu? de todo, lo que importaba verdaderamente es que Auria,

sentada sobre el vallado, estaba enloquecida de luna, de grillos, de

limones verdes y ya marchitos, y, lo que m? le dol?, de amor. Auria

estaba enamorada de... Pero digamos antes como fue el milagro. Digamos

que al mediod?, hac? unas cuantas horas nada m? -"y ya todo cambi?quot;,

como se dec? la muchacha-; estaban los Pedralbe comiendo pulpo en la

feria de la Villa. Amanecido, cuando a? la bruma cubr? los campos y

las bocas de los ganados y de los hombres humeaban, sali?toda la

familia en la afanada caballer? de la casa. Como una invasi?, a la

hora de andar, vino un sol de los demonios, m?tiple y abrasador, que

hizo decir al abuelo mientras se desabrochaba el chaleco, torpemente:

-Con estos soles, tendremos a? de vinos.

Y quer? contar los vinos que hubo otro a? de soles ya lejano, all?en

su mocedad, pero el cansancio y el asma le mataron el cuento. El toro,

llevado por el zagal, bramaba de legua en legua, sacudiendo el sudor

contra el cielo azul pur?imo como pa?elo de feria. Bastante

retrasadas, por temor del toro iban las vacas, que si uno de los

caballistas hac? una leve contorsi? sobre la montura pod? verla andar

lentamente con los cuernos bru?dos de sol. Una vez se pelearon dos de

ellas, levantando el pecho y revoloteando los cuernos, que a Auria le

parec?n, desde lejos y llenos del sol, un vuelo de palomas.

El hecho es que los Pedralbe, como dec?mos, estaban en la Villa, y que

el pulpo no pod? ser m? hermoso. Desplegaron los manteles de lino en

"El comedor del Manco" que ten? en sus bodegas el mejor vino de la

Villa. El Manco hab? estado en Am?ica, y de all?trajo un loro, mil

pesetas, la costumbre de no ir a misa y un brazo de menos. Con las mil

pesetas y la ayuda de los masones liberales, seg? dec?n los honrados

taberneros de la villa, puso el Manco su mes?, que en un principio

llam?"Estrella del Sur". Las lluvias borraron pronto el letrero, as?

como los pl?anos que lo decoraban. Por otra parte, los labriegos nunca

hab?n entendido esa leyenda. Pronto bautizaron el local con la alusi?

al f?ico de su due? y todav? hoy, es conocido como "La Casa del

Manco". Este dec? siempre, viniese o no a cuento, pero siempre

refiri?dose a un hecho real, como un parto desgraciado, la muerte de un

becerro, una cosecha raqu?ica, la trampa de un escribano, o bien,

cualquier detalle de la vida espiritual de los campesinos, como la

visi? de brujas y fantasmas, el mal de ojo, los endemoniados que llevan

dentro el enemigo..., que era preciso "traer un poco de civilizaci? a

estas tierras de barbarie".

Quiz?por eso se le ocurri?contratar, mientras durase la feria, un

ilusionista que estaba en la Villa, seg? el Manco, veraneando. Mejor

enterados que "el ch?quot;, como tambi? llamaban al mesonero los

socarrones, nosotros podemos afirmar que en realidad el ilusionista

Roberto, derrotado por el p?lico de las grandes ciudades, lleg?a la

villa con sus viejos trajes, sus gastadas ilusiones y su hambre. El t?

Ram?, zapatero remend?, como todos los mal hablados del pueblo, y que

hab? confirmado su ingenio en poner motes durante la guerra de ?rica,

en la que fue sargento, le llamaba "Roberto del Rabo", porque para sus

actuaciones se vest? con un largo frac verde del que colgaba una tira

de campanillas, que serpentaban por el suelo, como conven? a su

propietario, para atraer hacia s?las miradas del p?lico.

Todav? no hab?n terminado su faena los comensales, cuando apareci?

nuestro artista, que, adem? del frac y la cola que conocemos, llevaba

un antifaz blanco y un kepis de almirante, cuyas tres ?timas plumas,

ca?as como ramas de sauce, demostraban su nostalgia por las campa?ras

ausentes. lasd manos ocultas en manguillos de mujer , de seda negra, con

un gran vuelo en la mu?ca, pronto dieron principio a los milagros, que

no comenzaron sin despu? de ajustar m? la amapola sobre el ojal del

frac, con el mismo orgulloso gesto con que en las sesiones lujosas lo

hubiera hecho con la gardenia escogida entrelos ramos de sus

admiradoras, apartando despreocupadamente la tarjeta perfumada, en la

que ya sab? como una mano ingenua hab? escrito tiernamente las

palabras de siempre: "Dios conserve a usted las manos". Por fin una

palmada seca, correcta, y a la vez imperativa, convoc?a silencio en la

taberna pueblerina.

La resurrecci? de un papel quemado recreado con sus propias cenizas, un

globo de vivos colores del tama? de su sombrero de almirante nacido de

la suela ra?a de uno de sus zapatos; de los huevos partidos salieron

las m? brillantes joyas; de las orejas de los espectadores, monedas de

plata; alzando las mantillas de las mozas sal?n p?aros... Roberto del

Rabo no record?otro instante de gloria comparable al que aquel d? le

brindaron los inocentes labriegos. Un h?oe no hubiera pedido m? a su

pueblo.

Cuando Auria dej?su familia en tratos con los ganaderos y lleg?a la

casa del Manco, agitada por la emoci?, fatigaga por la carrera que

hab? hecho, la cara como una amapola, el ilusionista todav? estaba en

traje de ceremonias, con el antifaz puesto, sentado en el rinc? de una

mesa que ol? a pulpo y a vino fuerte, apartando las migajas de pan

hacia los bordes. Una copa robusta de aguardiente escarchado, medio

rota, medio enmohecida, brillaba cerca de su mano negra, enguantada. En

la otra, sin guante, ard? un cigarrillo. Cuando Auria se sent?a su

lado, torpemente, casi cay?dose del asiento, que m? que banco parec?

un registro de firmas y leyendas, el ilusionista sonri?amorosamente.

-?Sabe usted, como la feria termin? quer? ver su ba?? dijo toda

azarada.

No pudo decir m?. Roberto hab? pronunciado al final de su actuaci?

estas palabras:

-Se?res, otra vez tendr?el honor de hacer para ustedes m? milagros.

Ahora, acaba de cerrarse el ba? m?ico.

?Para qu?decirle a esta ni? que no exist? tal ba?? Un ilusionista

tiene su orgullo y no puede desenga?r a nadie, no puede matar la

ilusi? que ? mismo ha creado. Sus ojos brillaban de inteligencia

cuando cogi?la mano de Auria, m? infantil que nunca, con su traje de

campesina y su rubor, y le dijo volviendo a sonre?, como sonr?n los

ilusionistas cuando se encomiendan al diablo del misterio:

-Vamos...

En el corral del Manco hab? un carro sentado, con las varas, como

largos brazos exclamativos, hacia el cielo. De las varas colgaban trajes

de bailarinas con plateados polvorientos, chalecos grises que hab?n

sido blancos, diademas de cristal, negros mantos tachonados de estrellas

doradas, que otras veces brillaron; en fin estaban all?reunidos los

demonios del teatro que alientan en los trajes ya abandonados de las

viejas actrices, y habitan all?para recordar la juventud y la hermosura

ya marchita por los a?s o los desenga?s, pues una actriz que no

triunfa envejece m? aprisa. Auria se crey?en el coraz? del misterio.

Lo palpaba todo. Se prob?mantos y trajes. ?, sin decir nada, porque

sab? que la desilusi? desaparece casi siempre que se rompe el

silencio, le ajustaba los pa?elos de color, las mantillas del sur,

encendidas de rojos y amarillos, de violetas y oros, y la adornaba como

a un ?olo con todas las nacaradas peinetas, los collares incompletos,

los dijes de la suerte... Se qued?pasmada frete a un ramo de limones

sevillanos, las hojas ya secas y el amarillo clar?imo, que daba alegr?

verlos.

De repente se fue como un sue? veloz, huyendo de la ilusi? de aventura

que la envolv?. Antes de dar la vuelta a la esquina, camino de la

feria, mir?hacia atr? r?idamente. El ilusionista, desde la puerta del

corral, la contemplaba. A? ten? sobre el brazo izquierdo un capote de

torero.

Brillaba menos el sol, y el campo estaba envuelto en silencio,

extra?mente callado, como si hubieran cortado de repente su mon?ogo.

La rareza de Auria trascendi?enseguida a las dem? gentes. Toos

atribuyeron su ensimismamiento a las emociones de la feria, que bien

pronto se convirtieron en el ?ico tema de la conversaci?. El abuelo

estaba exaltado. Cuando volv? de alguna sorpresa o simplemente de un

viaje cualquiera, siempre se exaltaba al conversar. Porque cuando volv?

era s?o el viejo recuerdo lo que amaba y para hacerlo vivo, le prestaba

violencia. Auria en cambio, regresaba sofocada por la presencia del

milagro. A uno le emocionaba el milagro, la aventura, porque eran para

? como una luz inesperada en el desv? de los recuerdos, donde los

olvidos de su vida dorm?n entre las penas, los trastos y las alegr?s

muertas, y por eso la maravilla presente no despertaba su asombro por s?

misma, sino por los recuerdos de las maravillas de otras veces, que esta

de ahora, hac? renacer, revivir, recordar. A ella, por el contrario, la

hac? reci? nacer, reci? vivir y la despertaba el deseo. ? viv? del

recuerdo, ella de la esperanza. ? quer? volver, castigado por la

aventura, ella quer? ir, llegar all? al final del deseo; quer?

olvidar, entregarse. No es extra? que al principio el abuelo no

comprendiera nada, como le suced? a los dem?, pero cuando regres?de

su pasado, cuando pudo olvidarse de que hab? recordado ya muchas ferias

anteriores, le pareci?que el brillo apasionado que se extend? por los

ojos de Auria, deb? parecerse al brillo de sus ojos cuando ? tambi?

deseaba. Y por eso comprendi?el callado lenguaje de Auria, retras?su

cabalgadura y cuando estuvo a la par dela nieta, le dio una palmada en

el hombro, comprensiva y cari?sa.

-Puedes cont?melo todo, que yo tambi? fui joven...

Quien n haya tenido adolescencia, no comprender?nunca cuanto duelen

estas palabras sensatas y consoladoras, cuanta indignaci? causan a los

corazones puros, arrebatados por el primer dolor, por la primera alegr?

de sufrir el deseo, que se cree ?ico, inaugural, no parecido a otro

ninguno, que se cree, en fin, el primero que xiste en el mundo.

Los de adentro deb?n estar acostados ya. Por la ventana que daba al

oriente donde dorm?n sus padres, ya no sal? la d?il luz de aceite. La

luna parec? m? clara y aquella medianoche ten? la brillantez total de

un mediod? radiante. Desde el Soto del Pinar, sobre el silencio del

campo, los grillos ya callados, llegaba el canto del ku-k? como

campanadas en el coraz?. Sobre la torre de la iglesia cercana maldec?n

las lechuzas. Serena la noche y c?ida la brisa, todo recordaba la siega

cercana y la llegada de la vendimia. Ol? el aire a mies creciente y a

limones. La rama que pend? sobre el vallado, ya s?o ten? un fruto.

Cuando Auria descendi? lo apretaba en su mano y a ella le pareci?que

apretaba su coraz? para que no latiese tanto.

Siete horas a paso de buey hay desde la casa de Pedralbe hasta la la

Villa e la Condesa. ?, todav? no hab? marchado. Estar? all?

durmiendo en el carro. Ser? horrible cruzar las sombras, que de noche

son m? temibles que habitaciones obscuras. Por eso se march?a campo

traviesa, para evitar encuentros, pues a veces sucede que se encuentra

uno a las sombras, a los fantasmas de las personas que est? en el

mundo, s?o para espiar, para vigilar la felicidad de los dem?. S?o la

alegr? de irse le hizo soportar el miedo a la voz de los ?boles,

severa y familiar aquella noche. Este invierno hubo lobos... Quiz?

alguno se qued?en este monte, escondido, huyendo de las cacer?s. Pens?

que algunos mozos se disfrazaban de machos cabr?s y al pie de los

cruceros esperaban pareja.

Cuando lleg?a la villa, ara?da de espinas, dolida de cardos, sedienta,

desgre?da, era ya una mujer. Hasta la voz era otra m? grave y c?ida,

m? encendida y sensual. En los balcones del Manco las golondrinas

hac?n milagros de vuelo y trinos. El corral estaba vac?, y s?o unos

pedazos de papel de color, unas colillas de cigarrillos, y un sombrero

imposible, delataban la anterior presencia del ilusionista. A Auria le

pareci?que hab?n desencantado el lugar.

El criado del manco, restreg?dose los ojos, le dijo que el ilusionista

acababa de salir para El Figueiral.

La sangre le quemaba la piel y toda ella ard? de amor y de aventura.

Ella misma se ol? a limones, a limones distintos de aquellos de su

huerto, grises y arrugados como senos marchitos. A limonero vivo del sur

se ol?, y no a limones ajados. Sin confes?selo pensaba en el ramo de

limones claros que el ilusionista llevaba consigo, sin duda porque le

reordaba algo. Ser?n de un limonar claro, bajo el cual se siente uno

como la sombra de un ?gel, y no aquel de Pedralbe, que estaba helado

como el demonio, por dentro. Si fuese menos inocente, se confesar? que

abandonaba su casa, hu? del limonar, para poder pecar donde el pecado

no fuese prohibido, pasase sin mancha como una ilusi?, fuese claro,

luminoso. Pecar en el huerto de Pedralbe era hundirse en el coraz? del

miedo, en un pozo de terror sordo. Ella quer? un pecado que levantase,

quela alzase hasta la alegr? m? alta.

Se alejaba de la Villa cuando se dio cuenta que llevaba las medias

ca?as, y que un hambre s?ita le crec? en la garganta, donde la

saliva, de los limones mordidos esa noche, le produc? un fr? cortante

como de alfileres. Si ? la viese as?con las medias ca?as, las

rodillas sucias de haberse enterrado en los surcos durante la noche

viajera y la cara cubierta de polvo...

Despu? de lavarse nerviosamente, casi desnuda, le pesaba m? el sue? y

el cansancio. Tuvo que realizar un gran esfuerzo para decidirse a

continuar el camino. Apenas hab? comenzado a amanecer violentamente,

con nubes rojas, cuando comenz?a llover. A esa hora en su casa hab?

leche reci? orde?da, miel y manteca al lado del fuego. Record?uno a

uno los detalles de su casa mientras caminaba, pero no pens?que hab?

en ese momento, en aquella casa, personas que apenas respiraban pasmadas

por su desaparici?. La aventura no deja nunca que nos acordemos de lo

que puede impedirlo. Esa es quiz?su fuerza m? extra? y maravillosa su

fatal condici?.

Sobre las lomas ve?nse las pastoras con su cayado alto, su saya parda,

su corpi? de color, y la manta de trenzadillo que desde la cabeza

llegaba a los pies como una choza de colores apagados. En los patatales,

las yuntas de bueyes, rubios y mojados, segu?n arando bajo las nubes

cada vez m? bajas, m? cercanas a la tierra cada vez m? negra.

El cartero de El Figueiral, cuando la subi?a las grupas de su mula,

junto a ?, le dijo que nunca vio cosa tan mojada y que al llegar al

pueblo deb? tomar una copa de aguardiente y un taz? de leche. Como

ella le dijese que nunca hab? estado en "El Figueiral" le cont?como

era la iglesia, el caf?principal y lo que hab? en los comercios.

Tambi? le dijo que su mujer beb? mucho, pero que ten? un gran

coraz?. No sospechaba Auria que aquel hombre envuelto en un manferland,

paseando bajo la lluvia por la carretera fuese ROberto. S?o lo

reconoci?cuando sus ojos se encontraron con aquellos grises como los

del gato de Pedralbe... El pelo de Roberto era tambi? gris. Al

reconocerla, sonri?del mismo mod que cuando recibi?su visita en la

casa del Manco.

El autob? que los llevar? a la capital pasaba al atardecer por la

carretera de primer orden, que se encontraba en las cercan?s del

pueblo, a una hora de marcha. Sobre el carro del ilusionista, delante

del toldo, un gran paraguas negro anticipaba la noche. Ten? un claro

del que ca? de vez en cuando una gota de agua fr? sobre la frente de

la muchacha, dormida, el cuerpo dentro del carro y la cabeza sobre las

piernas del ilusionista. En la mano ten? un lim? amarillo claro, y

como cobertor el manto estrellado.

El ilusionista la miraba tristemente. En el cruce de carreteras, sobre

la principal, dejaron el carro abandonado y un lim? amarillo claro que

ten? se?l de dos mordiscos. Segu?n cayendo la noche y la lluvia.